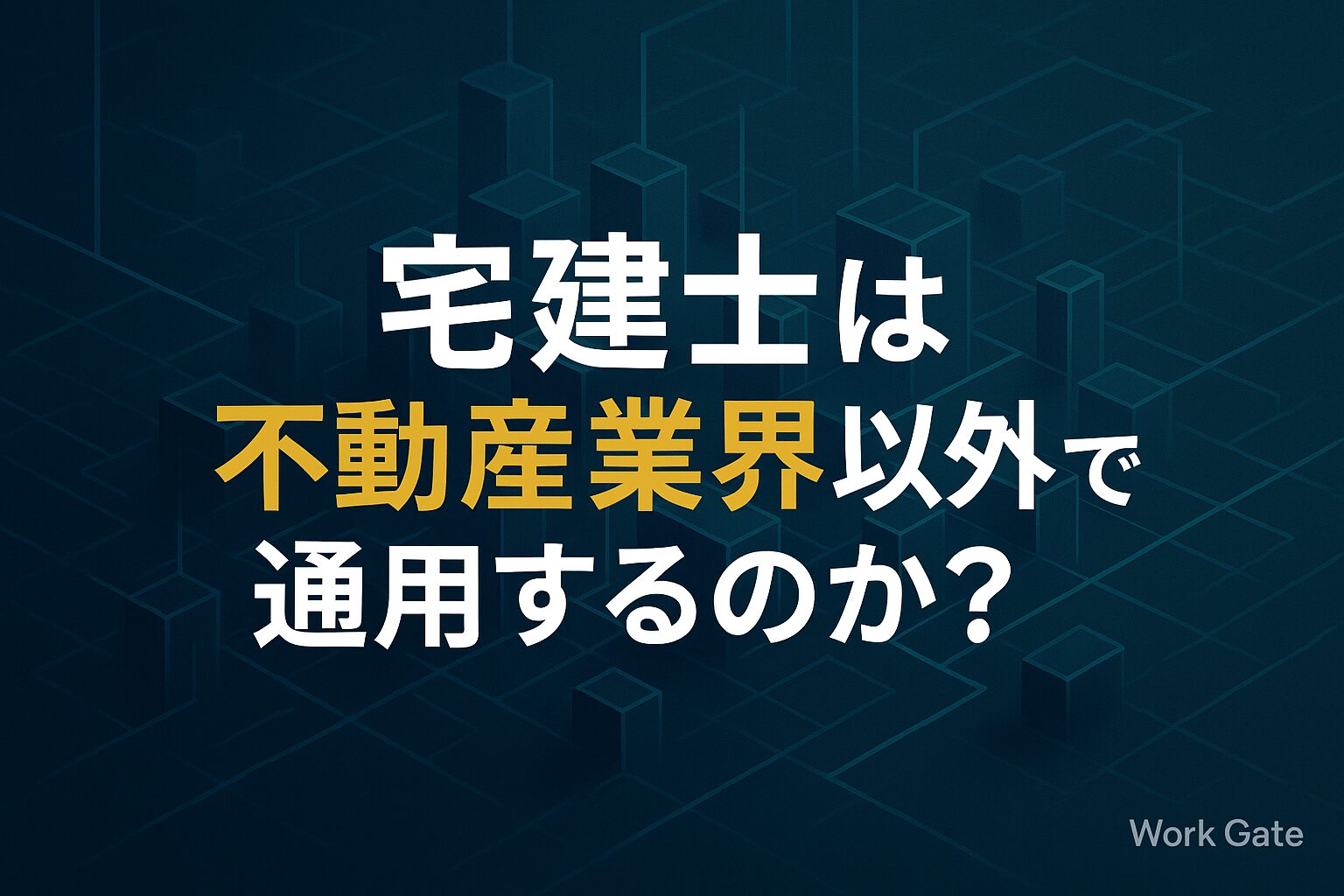

「宅建は不動産屋だけ」はもう古い!金融・メーカー・コンサルで引く手あまたになる理由

「宅建士の資格を取ったけど、不動産業界は自分に合わないかも…」

「不動産業界以外で、この資格を活かせる道はないだろうか?」

難関国家資格である宅地建物取引士(宅建士)を取得した方、あるいは取得を目指している方の中には、このような疑問や不安を抱えている方も少なくないでしょう。宅建士は「不動産取引の専門家」というイメージが強いため、そのキャリアパスも不動産業界に限定されると考えられがちです。

しかし、その考えはもはや過去のものです。宅建士が持つ法律知識や契約実務能力は、現代の多様なビジネスシーンにおいて非常に価値が高く、不動産業界の枠を越えて多くのフィールドで通用する「ポータブルスキル」として再評価されています。

簡単に30秒でまる分かり!

宅建士は不動産業界以外でも通用する?活かせる業界・仕事・就職先を完全ガイド

TAKKENSHI CAREER PATH 2025

宅建士は不動産業界以外でも通用する?

「通用する」と断言できる3つの根拠

法律知識の証明

あらゆる契約社会の根幹をなす「民法」の素養を証明。コンプライアンスを重視する現代ビジネスで高く評価される。

リスク管理能力の証明

高額な不動産取引に潜むリスクを洗い出し、論理的に整理・説明する能力。金融や新規事業など他分野でも必須のスキル。

信用力と学習能力の証明

合格率15-17%の難関資格。目標達成に向けた計画性・自己管理能力の証明となり、ポテンシャル採用で有利に働く。

知識が活かせる業界5選

金融業界

銀行、信託銀行、信用金庫など。不動産担保評価や融資審査で知識が不可欠。「不動産リスクを評価できる専門家」として活躍。

建設業界

ゼネコン、ハウスメーカー、デベロッパー。用地仕入、企画開発、販売の各段階で法的知識が必須。「プロジェクト推進のキーパーソン」に。

管理業界

マンション管理、プロパティマネジメント。資産価値の維持・向上に法律と経営の知識を活かす。「法律と経営の専門家」として貢献。

一般企業

総務・管財・店舗開発部門。自社不動産(CRE)の管理・運用、新規出店戦略で活躍。「経営資源を最大化する戦略的パートナー」へ。

士業・コンサルティング業界

法律事務所、資産コンサルなど。法律と実務をつなぎ、顧客の資産に関する課題を解決する専門家として信頼を得る。

市場価値を最大化する組み合わせ

宅建士

+

行政/司法書士

→ 法務のワンストップ対応

宅建士

+

マンション管理士

→ ストックビジネスの専門家

宅建士

+

建築士

→ 土地と建物の総合エキスパート

女性のキャリアを拓く強み

-

景気に左右されにくい高い専門性

-

ライフステージの変化に対応しやすく、再就職に有利

-

女性ならではの視点で顧客からの信頼を獲得しやすい

-

営業だけでなく、事務や管理など内勤の選択肢も豊富

宅建士はキャリアの可能性を広げる

最強のパスポート

不動産業界だけでなく、金融、建設、メーカー、小売、コンサルティング…あらゆる業界が、あなたの持つ法律知識、リスク管理能力、学習能力を求めています。

よくある質問(FAQ)

- 不動産業界の経験が全くなくても、異業種に転職できますか?

-

はい、可能です。特に第二新卒や20代の方であれば、ポテンシャル採用の可能性が高いです。金融機関や一般企業の総務・管財部門などでは、未経験者向けの求人も存在します。資格があることで、業界への学習意欲が高いと評価され、選考で有利に働くケースが多いです。30代以降の場合は、これまでの職務経験と宅建士の知識をどう掛け合わせられるかを具体的に示すことが重要になります。

- 不動産業界以外だと、年収はどのくらい期待できますか?

-

転職先の業界や企業規模、個人の経験・スキルによって大きく異なります。一般的に、金融業界や大手企業の専門職(CRE、店舗開発など)は高い年収が期待できます。未経験からの転職の場合、初年度は前職と同等か少し下がる可能性もありますが、専門性を身につけることで、将来的には不動産業界の平均年収を上回るキャリアパスを描くことも十分に可能です。

- 資格手当は不動産業界以外の企業でも支給されますか?

-

企業によりますが、支給されるケースは増えています。特に金融機関や建設会社など、業務との関連性が高い業界では、月額1万円~3万円程度の資格手当が支給されることが一般的です。また、直接的な手当がなくても、昇進・昇格の要件の一つとして評価される場合もあります。

- 宅建士の独占業務以外で、具体的にどうスキルをアピールすればいいですか?

-

「重要事項説明ができる」という直接的なスキルだけでなく、その背景にある「複雑な情報を整理し、相手に分かりやすく説明する能力」「契約書を読み解き、法的なリスクを分析する能力」「コンプライアンス意識の高さ」といったポータブルスキルをアピールすることが有効です。これらはあらゆる業界の企画職や管理部門で求められる能力です。

- 5年ごとの更新講習は、不動産業界にいなくても受ける必要がありますか?

-

宅地建物取引士証の効力を維持するためには、不動産業界で働いているかどうかにかかわらず、5年ごとの更新講習を受講し、取引士証を更新する必要があります。将来的に資格を使う可能性が少しでもあるなら、更新しておくことをお勧めします。効力が切れてしまうと、再度、都道府県知事への交付申請が必要になります。

- 宅建士の知識だけで独立開業は可能ですか?

-

可能です。ただし、不動産仲介業として開業する場合は宅建業の免許が必要ですが、「不動産コンサルタント」として開業するだけであれば、特別な許認可は不要です。空き家活用、資産運用、相続対策など、特定の分野に特化したコンサルティングで成功している宅建士もいます。他の士業や専門家とのネットワークを築くことが成功の鍵となります。

- 勉強した民法などの知識が古くなってしまう心配はありませんか?

-

法律は時代に合わせて改正されるため、知識のアップデートは常に必要です。実際に、2020年には民法が約120年ぶりに大幅改正されました。しかし、これは宅建士に限った話ではなく、法律に関わる全ての専門家が同じ条件です。むしろ、最新の法改正にキャッチアップし続ける姿勢こそが、専門家としての価値を高めます。5年ごとの更新講習も、知識をアップデートする良い機会となります。

よかったらシェアしてね!

この記事を書いた人

派遣会社社員として20年の経験を持ち、数多くの転職・キャリア支援を担当。派遣エージェントとして全国の拠点を回り、地域ごとの特色や企業のニーズを熟知。求職者一人ひとりに寄り添い、最適なキャリアの選択をサポートする転職スペシャリスト。